5月15日,苏艳军研究组在国际学术期刊Plant Phenomics发表题为“Boosting leaf trait estimation from reflectance spectra by elucidating the transferability of PLSR models”的文章,该工作基于采集自北京森林站等8个中国典型森林样地的349个树种共1967份样本的叶片高光谱数据和关键功能性状,揭示了叶片性状光谱反演模型的跨区域适用性。

植物叶片功能性状作为表征植物资源获取与分配策略的关键指标,是植物长期进化与环境选择压力共同作用的结果。因此,准确测定叶片功能性状对理解生态系统过程和功能至关重要。传统的实验室化学分析的测量方法耗时费力,但现有研究表明,叶片功能性状的差异能够通过其光谱反射特征得到有效表征,这为发展高效、精准、无损的叶片性状反演技术提供了可能。然而,如何利用高光谱数据构建具有跨区域、跨物种适用性的叶片性状预测模型,仍是亟待解决的科学问题。

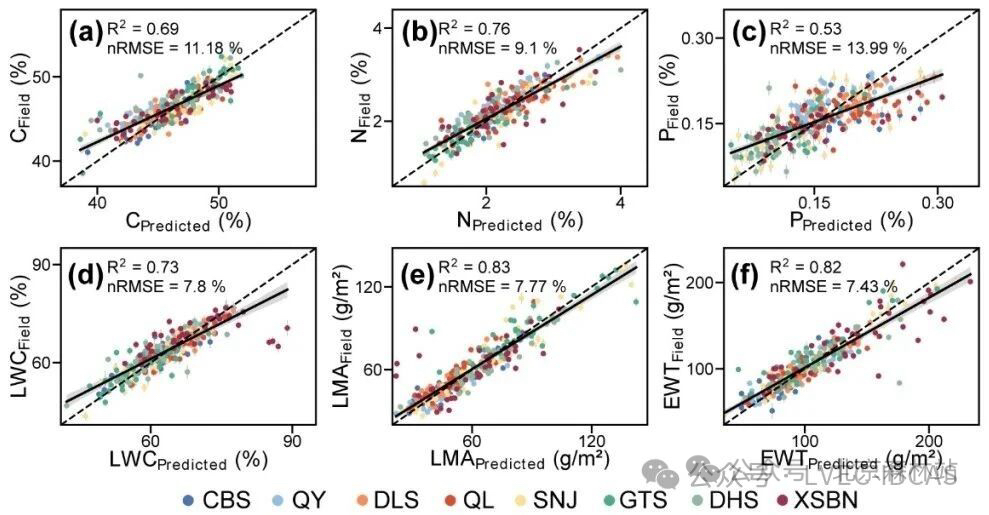

针对这一问题,植被与环境变化实验室苏艳军研究组在北京森林站、神农架站、钱江源站等中国8个典型森林样地中采集了349个树种共1967份样本的叶片高光谱数据,并同步测定了叶片碳氮磷含量以及叶片含水量、比叶质量等关键功能性状。在此基础上,系统评估了偏最小二乘回归(PLSR)模型在跨区域叶片功能性状反演中的适用性及其影响因素,探讨了构建普适性模型的可行性。研究结果表明,针对单一森林样地训练的PLSR模型应用于其他森林样地时预测精度显著降低,表明其跨区域迁移能力有限。植物系统发育差异和区域环境异质性是制约模型迁移性能的关键因素。通过增加模型训练数据中植物样本进化历史和环境条件的多样性,可有效增强模型的泛化性能,使跨区域的叶片性状预测精度显著提升。该研究为构建跨区域适用的叶片功能性状反演模型提供了重要理论依据,为全球尺度解析叶片功能性状及其对生态系统过程的影响提供了技术支撑。

基于高光谱的跨站点叶片性状反演精度示意图

实验室博士研究生王嘉童为论文第一作者,苏艳军研究员为通讯作者。香港大学吴锦副教授、实验室刘玲莉研究员等参与了研究工作。该研究得到国家自然科学基金和国家重点研发计划(青年科学家)等项目的资助。

文章链接:

第一作者:

王嘉童 中国科学院植物研究所博士研究生。主要从事多源遥感在森林生态系统中的应用研究,以第一作者在国际期刊Plant Phenomics

Email: bjf@cern.ac.cn TEL:010-62836957 技术支持:国家生态科学数据中心 • 中国科学院计算机网络信息中心